岩手県立大学との提携講座

2025年度の「連合岩手と岩手県立大学との提携講座」は、9月30日(火)開講です。

9/30 ![]() 県立大学との提携講座

県立大学との提携講座![]()

第1回オリエンテーション、県立大学の皆さんに学んでほしいこと~労働組合の基礎知識~

岩手大学との提携講座

7/24 ![]() 岩手大学との提携講座

岩手大学との提携講座![]()

第14回は、公益社団法人教育文化協会専務理事の永井浩さんが「『働く』を考える」と題して講義を行いました。今後、就職すれば国際情勢や「雇用」の多様化など様々なリスクがありその変化を乗り越えていく必要がある。そんな中で憲法、労働三法などの”法”によって、働いている者のうち”労働組合の組合員”が一番守られていると考えていますと今回の講座を締めくくっていただきました。

岩手大学との提携講座は本日で全講座終了となります。今回の講師をお引き受けいただいた皆様に感謝申し上げます。ありがとうございましたm(__)m

7/17 ![]() 岩手大学との提携講座

岩手大学との提携講座![]()

第13回は、労働調査協議会 主任調査研究員 後藤嘉代さんが「組合員の多様化-調査データから見えてきたこと-」と題して講義を行いました。 連合や厚生労働省の調査結果データを基に、組合員の多様性への対応について、性別、年齢、国籍、障がいなど様々な視点から捉えた講義に、女性役員が増えるとどう変わるのか、障がいのある子どもを持った人に対する制度はないかなど具体的な質問もありました。回答の中であった「女性が働きやすい職場は男性も働いやすい職場だと思います。」との言葉に学生もうなずいていました。

7/10 ![]() 岩手大学との提携講座

岩手大学との提携講座![]()

第12回は、連合岩手佐々木副事務局長が「賃金決定の仕組み、最低賃金とは」と題して講義を行いました。また、講義冒頭には担当の渡部先生が先月放映された最低賃金(最賃)関連のニュース映像などを使い佐々木さんは県の最賃審議会委員で最賃決定のプロセスに関わっている人です、との紹介もしていただきました。アルバイトをしている学生も多く最賃が決まる仕組みなどを少しでも理解してもらえたかと思います。

7/3 ![]() 岩手大学との提携講座

岩手大学との提携講座![]()

第11回は、連合岩手佐藤副会長(岩手県教職員組合中央執行委員長、連合岩手政策局長)が「労働組合が取り組む政策・制度」と題して講義を行いました。「政治・行政に無関心だとしても無関係ではいられない。」連合岩手は、誰もが幸せな人生を送るため県内自治体に対して政策・制度要求の取り組みをしている。投票率の向上に関する要求項目も記載している。今日から参議院通常選挙が始まった、皆さん投票権があると思うので自分の考えで是非投票に行ってほしいと熱く講義していました。

6/26 ![]() 岩手大学との提携講座

岩手大学との提携講座![]()

第10回は、厚生労働省岩手労働局・監督課長の千田成人さんが「働く時に知っておきたい労働法」と題して講義を行いました。 労使の権利義務、労働法の必要性など就職する際に必要な基礎知識や過重労働に伴う過労死等の労災補償の状況など具体的な内容にも触れ、これから就職する学生に有意義な講義でした。

6/19 ![]() 岩手大学との提携講座

岩手大学との提携講座![]()

第9回は、前半を連合岩手青年委員会委員長・須藤開さんが「私たちの職場、私たちの課題」、後半は女性委員会委員長の松田素子さんが「ジェンダー平等、多様性尊重の取り組み」と題して講義を行いました。 学生からは、日本のジェンダーギャップ指数が低いことの要因は何なのか、休憩時間は労使が同意していれば法定時間より短くても構わないのではないか、などの質問がありました。青年委員長の須藤さんは今回の講師の中で一番学生に近い年齢ということもあり、講義内容も身近に感じられたかなと思います。

6/12 ![]() 岩手大学との提携講座

岩手大学との提携講座![]()

第8回は、連合岩手・山岸副会長(運輸労連岩手県連合会・書記長)が「交通運輸産業の諸課題と労働組合の取り組み」と題して講義を行いました。 赤字ローカル線になるべく乗ろうと思うが何か協力できないか、通学定期割引は国が補助すべきとあるが日本の教育予算が少なく難しいのではないか、運転手の労働力不足を解消する今まで行っていない制度は何があるのか、などの学生の質問に興味と関心の高さがみえた講義でした。

6/5 ![]() 岩手大学との提携講座

岩手大学との提携講座![]()

第7回は、UAゼンセンイオン労連イオン東北労働組合・中央執行副委員長・阿部新悦さんが「流通産業の諸課題と労働組合の取り組み」と題して講義を行いました。 カスタマーハラスメントがあった場合の対応についての質問では、店側に非がある場合は、きちんとお詫びをすること。また、悪質なクレームには、対策マニュアルや法律にそった対応でお客様に納得してもらうことが大切と答えていて、サービスする側、される側がともに尊重される社会を目指していることを理解してもらえたと思います。 組合活動の中には様々な職種の垣根を越えて意見交換を行う場もあり、組合員の声を聴き職場課題の解決につなげる活動はとても素晴らしいと感じました。

5/29 ![]() 岩手大学との提携講座

岩手大学との提携講座![]()

第6回は、連合岩手・佐々木副会長(JAM北東北青森岩手県連絡会会長)が「ものづくり産業における労働組合の取り組み」と題して講義を行いました。職場のパワハラの見つけ方、その対応はどうしているのかの質問に対して、とにかく職場巡回し、組合員の声を聞くしかない。どんな場面でも会話することは大事になります。と学生たちの将来への期待を込めて答えていました。

5/22 ![]() 岩手大学との提携講座

岩手大学との提携講座![]()

第5回は、自治労岩手県本部・佐藤書記長、岩手県高等学校教職員組合・村上執行委員長が、「公務員職場の現状、労働組合の取り組み」と題して講義を行いました。 佐藤書記長は、公務員の賃金が決められる仕組み、人員不足と超過勤務の実態などについて、村上委員長は、ブラックな職場と言われているが、生徒たちへの想い、教職員の仕事の魅力は自分にとってやりがいがある仕事であると「あいみよんの『ふたば』」、「ミスチルの『旅立ちの唄』」の歌詞を紹介しながら講義をしていました。この講義の熱さが学生たちに伝わったかな。

5/15 ![]() 岩手大学との提携講座

岩手大学との提携講座![]()

第4回は、岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室・下川室長が「『岩手で働きたい』を応援~岩手県の取り組み紹介とみなさんへのメッセージ」と題して講義を行いました。年次有給休暇取得率が低いのは悪いのか、年間総実労働時間は短かければよいのかなどの率直な質問や農林業の人材不足など他の部局の質問もあり講師が回答に困る場面もありました。だんだん質問者も増え講座も順調に進んできています。

5/8 ![]() 岩手大学との提携講座

岩手大学との提携講座![]()

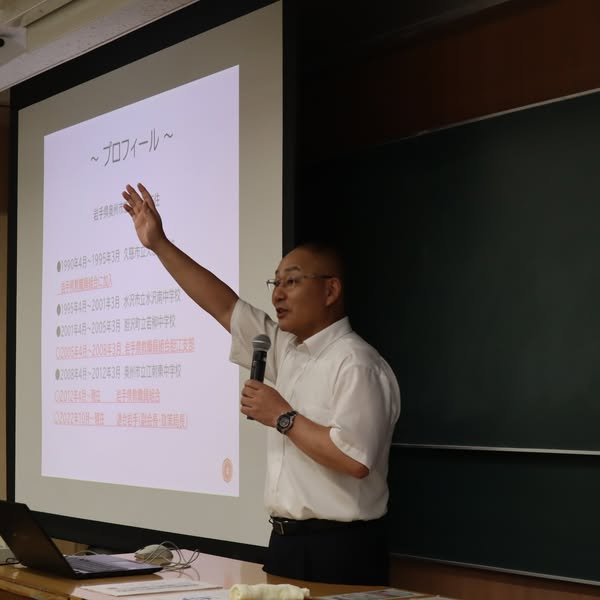

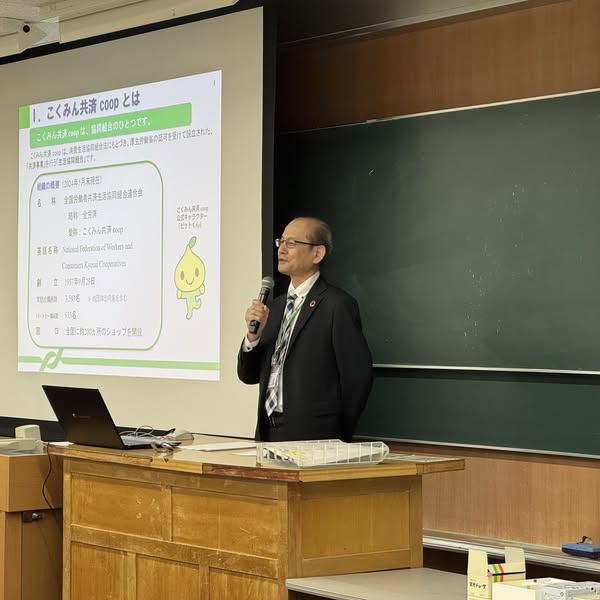

第3回は、東北労働金庫岩手県本部・佐藤副本部長、こくみん共済coop岩手推進本部菅原事務局長が、「労働組合の助け合い・支え合い事業」と題して講義を行いました。労働金庫とこくみん共済coopは、お互いに助け合い、生活を支えるために労働組合が中心となって立ち上げました。それぞれ銀行と保険会社との違いはなかなか分かりづらいかもしれませんが、ともに働く人(労働者)の身近にあることを知ってもらえたらと思います。

4/24 ![]() 岩手大学との提携講座

岩手大学との提携講座![]()

第2回は、連合岩手・伊藤会長が、「働くということと労働組合、そして連合」と題して講義を行いました。”労働組合のはじまりは酒場から”の話には、酒場での愚痴の言い合いだけで組合はできるのかとの鋭い質問、私はその場にいなかったがと前置きしたうえで、愚痴からはじまったお互いを助け合おうという気持ちは労働組合の基本であり、そういうことになっていると笑顔で答えていました。

4/17 ![]() 2025年度【岩手大学との提携講座】

2025年度【岩手大学との提携講座】![]()

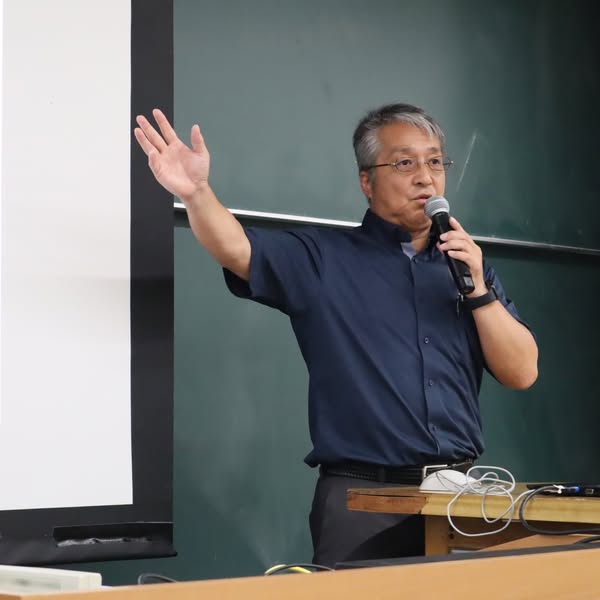

「現代社会と経済~働くひとたちのワークルール~」開講しました。今年も人文社会科学部・渡部あさみ准教授にお世話になります。また、講義をお引き受けいただいた講師の皆様よろしくお願いいたします。

第1回は渡部准教授のガイダンスに続き、連合岩手・鈴木事務局長が「岩手大学の皆さんに学んでほしいこと~労働組合の基礎知識~」と題して講義を行いました。今回は124名の学生が受講しています。初回から「複数ある労働組合(連合、全労連、全労協など)の違いは何か」「労働組合法と労働基準法の”労働者”の違いは」などの質問に鈴木事務局長が丁寧に答えていました。この講座を通じて“働くこと“について基本的なワークルールや現実に起きている労働問題などを学んでいただければと思います。

Eメール

Eメール